◇◇◇

よくぞ 在ってくれました

これからも ずっと 在ったらいい

◇

素晴らしいです。

ぜひご覧下さい。

http://www.japandesign.ne.jp/GALLERY/NOW/hiratagoro/index.html

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

●……平田五郎展

INSIDE PASSAGE-RAVEN STOLE THE LIGHT 月を盗んだワタリガラス

○……主催:GALLERY A4(ギャラリーエークワッド)

2007年4月25日(水)~5月31日(木)

会場

GALLERY A4(エークワッド)(東京都江東区)

時間

10:00~18:00(最終日は17:00まで) 休館日:日曜・祝日

内容

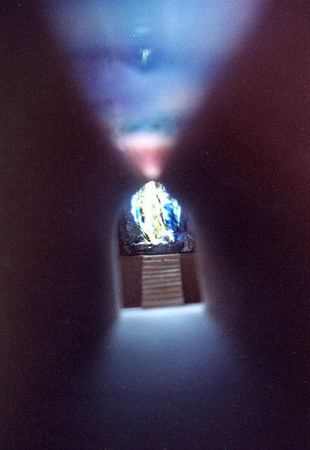

1年間アラスカに滞在し、フィールドワークを行った平田五郎氏の成果発表でもあるこの展覧会。今回の作品制作の旅はアラスカのトリンジット族の神話「INSIDE PASSAGE-RAVEN STOLE THE LIGHT」がモチーフとされています。神話のワタリガラスが月を求めて次々と10の箱を開ける物語のように、平田氏は行く先々で現地の素材を集めて小さな彫刻を作り、自ら撮影して写真に収めました。現地の素材を使って額装された写真、パラフィンワックスによる家型のインスタレーション映像による作品紹介、制作旅行の資料などの展示をおたのしみください。

【アーティストトーク「INSIDE PASSAGE」】※申込不要、定員100名

日時:5月11日(金)18:30~20:00

出演:平田五郎

聞き手:岡村知子(資生堂ギャラリー学芸員)

場所:竹中工務店東京本店1Fホール

入場料

無料

お問い合わせ

GALLERY A4(エークワッド)

〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1竹中工務店東京本店1F

TEL:03-6660-6011 E-mail:gallery@A-quad.jp

URL

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

展覧会を行います。

主な展示内容は、【小さな彫刻】です。

◆◆◆◆◆◆◆◆

開催期間 2007年5月3日(木)~5月30日(水)

11:00~18:00

定休木曜日

☆初日の5月3日に限り開廊します

開催場所

〒640-8224

和歌山市小野町3-43 西本ビル 小野町デパート一階 「源じろう」

電話番号073-425-1087

小野町デパート

電車利用◇ 南海電鉄和歌山市駅より徒歩8分

車利用◇ 阪和自動車道和歌山インターから20分

二階は喫茶店、三階はバーに成っています。

一階が作品展示室ですが、二階、三階も作品を置く予定です。

◇◇◇会場について◇◇◇◇◇◇

会場の西本ビルは、建設会社旧西本組の本社ビルとして昭和2年に建てられました。

かっこいいです。

2005年の展覧会場の築200年の木造建築「HANARE」(兵庫県川西市)も素晴らしいですが、コンクリートの西本ビルも、愛おしみがあります。

ビルは三階建てですが、各階で窓の高さが違えてあったりして、シンプルですが独特の意匠があります。

http://www.nishimoto-jp.com/NBP/Bldg06.html

HANAREについては、またあらためて書こうと思います。

http://www.hanare.info/index.html

HANAREも西本ビルも、その場に関わっている方々の人情が、空間を磨いているような気がします。

今回の出展作品は、HANARE2005の参加作品も連れて行こうと思っています。

西本ビルでは、HANAREとはまた違った感じの展覧会になると思います。

◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇

以前は、ガス窯や野焼きで作品制作をしていましたが、

最近は電気の窯で焼成する事が圧倒的に多いです。

電気の窯は、あまり偶然性が無い。

そもそも「炎」というものが焼成過程に無い。

登り窯など、木材燃料を使って制作しているかたと作品焼成について話す機会が度々あります。お互いの作品に対する想いや技術的な事もいろいろ話せて、とても楽しい時間です。

陶芸を行ってる人は土を焼いて作品をつくるのですが(って当たり前ですが)、電気窯と登り窯とは、まったく違う道具だと思います。これは、もう、ほんとうにぜんぜんちがう。

電気窯で登り窯のような作品を創るのは不可能だと思う。

と言うか、

電気窯でしかできないような作品をつくれないものだろうか、と思う。

で、

私は電気窯を使って、小さな彫刻をつくる。

どっちもアートだってとこは一緒。

…ってものを表現しないといけないと思う。

たとえば、

ルーシー・リーの作品は登り窯では出来なかったはずだし、ルーシー・リーは、自身の気持ちと合致する道具に出会ったんだと思います。もっと飛躍して言えるのであれば、ルーシー・リーは、登り窯をつかっても、愛情を持ってさらに別の素晴らしい作品を創ったと思います。

◇◇◇◇◇◇

電気窯で還元焼成をするときに木片などを窯の中に詰め込むと、電熱線などが劣化してしまう。

道具を傷めてまで効果を狙うよりも、土中練り込みなどで新しいことができないだろうかと思います。

登り窯をつかって創りたいときには、登り窯をつかって制作しているアーティストに相談して力をかしてもらったほうが、いい作品ができると思う。

◇ ◇ ◇

千葉県在住の美術家5人でのグループ展を行おうと思っています。

きっかけは「自分たちの住んでる地元で何かおもしろいことができないか」と思っただけなのですが。

「此処から今」ということです。

単なるグループ展にはしたくない。

だけど、とってつけたように何か変わったことをやろう、というのでも無いし。都心で作品発表することを否定するようなムーブメントでもないですし。

制作をしているアトリエの近所で発表する、地元産野菜のような。「此処でつくってます」みたいな感じだと思います。

と、いろいろ思ったのは、良いのですが、では何をやるのかとか考えていましたが、なかなかまとまらないし、とりあえず「やってみよう」というのが今回の第一回です。

と言うのも、

私たち創る側同士も、お互いにそれぞれにどれほどに知り合っているのかどうかとか、表現やアートについてそれぞれがどのように感じているのかとか、私とかはまだまだ真剣に対峙しているとは思えないし。現段階では、コラボレーションとか言うのもどーかなーと思うような状態です。

それでは創る側の人々も展覧会を通じて向き合って行くというのが、いいんじゃないかと思いました。

会場は、市川市の芳澤ガーデンギャラリーを私たち5人で使って行うことに成りました。

今回の展覧会をきっかけにして知り合えた方々と意見を出し合っていければと思っています。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇展覧会 【オイコス】 について◇◇◇◇◇◇◇

オイコス=OIKOΣとはギリシャ語で「棲み家」という意味です。

生態学=Ecologieの語源、Oikologie とも繋がっています。

展覧会のタイトルは、私が思ったのでは無いです。

私はオイコスという言葉の意味を知らなかった。しかし、以前「オイコス」という名前のとても素敵な雑誌があったことは記憶していました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇以下・市川市芳澤ガーデンギャラリーのサイトから◇◇◇◇

2007年2月28日(水)~2007年3月10日(土)

月曜休館

開演9:30 終演16:30

入場は16:00まで

芳澤ガーデンギャラリー

入場無料

お問合せ/

平日 TEL 047-442-3123

内容

OIKOΣ(オイコス)とは「家」、「棲み家」を表すギリシア語です。

少々、耳慣れない言葉ですが、Economy,Ecologyなどの語源にもなっていることから、経済社会や生態系など、人と周りの環境との繋がりを深く感じさせる言葉です。

タイトルより、ガーデンギャラリーとアートと地域の人々の関係を考えたいと思っています。

本展は、千葉県で制作活動を行っている5人の作家による展覧会です。それぞれ己の表現にじっくり取り組んでいる千葉の作家たちが、地域で作品展をする事により、鑑賞者にアートを身近に感じてもらいたい。

普段に制作活動、素材、表現手段など、まったくそれぞれである彼らが、それぞれの日々の中で、感じ、作り、生きています。

近くに、遠くに、共に、生きていることを、本展では、多くの人と実感したいと思っています。

出品者 浅野紋子、緒方敏明、上開地真雪、平佳史、吉田猛信

◇芳澤ガーデンギャラリー◇

http://www.tekona.net/yoshizawa/index.php

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

広報・制作・宣伝美術 鈴木かよこ 阿久津毅

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

浅野紋子 http://rashin.net/ex/2006/0320/index.html

上開地真雪 http://www4.big.or.jp/~ogallery/Pages/ryakureki/kamika.html

平佳史 http://www.geidai.ac.jp/labs/bikyou/taira.htm

緒方敏明 http://d.hatena.ne.jp/ogata_toshi/

吉田さんについては、ウェブデータがないとのことです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

▽▽▽

島の白い家の

窓辺のテーブルに やわらかい日が差して

そこで朝食をとる

かわらぬ朝

▽

id:ogata_toshi:20061020 / MEMO

こちらは実物大

というか本物

というか 世界を原寸大であらわしたものたち

建物の彫刻です

▽▽▽▽

▽▽

◇島の小学校◇

小学校には、この島の図書館が併設されています。

塔のある下部建物、縦長の窓のところが図書館です。

塔は日時計。

塔の基礎部には泉が湧いています。

二階建てのところが教室。

体育館や運動場はありません。

学校を出たら、島の全部が運動場です。

小学校には図書館が併設されています。

この小学校では歴史の年号を暗記させて受験に向かわせるような教育はしないでしょう。

教科書を観たら解るようなことは、教科書を観たらいいのだし。

だから、この学校の先生は、すっごい大人たちがいるのだと思います。

島で唯一の図書館は公共の社交場、島の大人たちが毎日ここに来ます。

学校の先生たちも、ここで専門書をひもといて研究をしています。

子ども達も昼休みや放課後には、図書館で大人たちと一緒にすごします。生物学者の大人は、子ども達から島の神秘性をいろいろ教わっています。大人も子どもたちにいろいろなことを伝えています。本や宝物の見せっこやさまざまな情報交換をします。

二階屋上部は、迷路にする予定だったのですが、やめました。

卒業生は、階段を上って塔の上から鳥になって飛んでゆきます。

ですから、卒業式の日は、飛行機は飛行禁止です。

鳥撃ちの猟師さんもお休みです。

◇◇◇

海に潜って 底の石にしがみついて体が浮かないようにする 水面を見上げる

息の続く限り水中から水面を見る

太陽と私の間を魚の群れが横切る

某入り江には 夏 イカの子供の群泳が居る

それを こちらも ただよいながら 下から観る

魚よりずっとゆっくりなので 私でも充分に追いつく

イカの群れは 太陽に透かして下から見ると すごくきれい

その感じを持ち帰って作品にする

集まった体感は建物に成ったり器に成ったりする

島の白い家には白い器

ずいぶん前だがロンボク島へ行った

バリ島の隣 バリ島との海峡で生物分布が変わる

浜辺のバンガローにしばらく居た

昼間は海を歩いたり海の中を見たり

書庫があったので本をみたり

夜は地元の人と話してずごす

夜の海は夜光虫でいっぱいになり美しい

バリのアグン山は3千メートル以上ある

ロンボク島には もっと高い山がある

ロンボクから小スンダ列島をたどり西方にある鯨漁をする島に行こうと思っていたのだが 当時は就航便が極端に少なく果たせなかった

北側に長い浜がある

細かい珊瑚欠片の浜 白くて目に眩しい

早朝にアウトリガーのあるカヌーで漁師さんが海に出る 帰ってくる 村の人がポツポツと浜にくる

それからあとは誰も海にこない 静止画像のようにずーっとおんなじ

風景のなかでわたしだけがうごき 太陽だけが傾いてゆく

私しかいない そのような日がつづきました

浜を歩く

波にそって

ずっと歩いて振り返るとくねくね曲がった足跡がつづいてる

とても長い白い浜にわたしの足跡しかない

海はほとんど波が無くて静か

歩くのをやめないと波の音を聴き取るのがむずかしいくらいで 打ち寄せる波と帰る波が合わさるわずかな音がする

青くて

空との境目がわからないくらいで

すこし霞んでバリのアグン山がみえる

海に入ると枝サンゴが完璧に在って森のようだった 歩いては進めない

浅瀬を浮きながら浜から離れる

青い海の水を手のひらですくってみる

指の間からは 透明な海水がこぼれ落ちるだけで

透明が美しくてなんどもやってみる

海も大気も 幾重にも重なる透明な層

そこに太陽のひかりが参加すると「青」がうまれる

大気の底に居る私たちは 押しつぶされた大気の重圧を苦痛に感じているだろうか

私たちは この圧力の中でしか解放されない

それだけが私たちの自由

地球の周りに貼り付いた林檎の皮のような大気の層の中に

私たちはいる

青の中にいる

青の中で私たちは解き放たれる

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

photo Satoh Shoji

▽▽▽▽

▽▽

自然光の部屋で白い作品を観ているといろいろな色が見えてきます

白い中の微細な色の変化を楽しむ。

晴れた日と曇った日では現れる色味がちがう。

室外の直射では色が飛んでしまう。

先日、学生のころの恩師から「静物彫刻としての器」について、興味深いという言葉がとどいて

その先生が以前ボローニャのモランディの美術館を訪ねたときのことが記されていました。

モランディについて私は、ほとんど知らなかったのですが、モランディは静物画を描く為にモチーフのガラス瓶や鉢を無機的な単色の絵の具で塗って研究をしていたそうだ。

そういうこともあって、モランディの絵には彫刻を思わせる造形の強さがあるのだそうです。

白い器彫刻にモランディの造形精神に通じる魅力を感じたと言葉は結ばれていました。

モランディの作品は、写真集で何回か観たことがあるだけなので、今度本物をゆっくりとみてみたい。