人づてに聞いた話ですが。

最初に合併を拒否した町についてです。

添付貼り込みばかりになりますが。

福島県矢祭町

以下、『矢祭町議会決意宣言「町民とともに立たん」』矢祭町サイトから抜粋

矢祭町議会は平成13年10月31日、議員提案により、「合併しない矢祭町宣言」を全国に先駆けて全会一致で議決した。町の羅針盤を高らかに宣言したこの檄文は、全国の地方自治体への励ましとなり、目標となり続けている。そして今、我々矢祭町議員は自身の報酬を日当制にすることを決意した。連綿と続く議員報酬のあり方を根幹から変える決断を、我々は悠々として超然と、そして敢然として断行する。現在、国会議員と地方議員を巡り、有権者からの厳しい目が、残念ながら向けられている。議員は有権者に選ばれし、有権者の公僕である。その責務の一切は有権者のために遂行されなければならない。その当たり前の議員の姿勢と哲学がきしみを上げ始めていることを、我々は痛憤の思いで受け止める。だが、我々は看過しはしない。報酬を日当制に変更するという大胆な決断によって、すべての地方議員に対して、自身の立ち位置とあるべき姿を改めて問い直し、警鐘を乱打するものである。我々矢祭町議は、町民とともに立たんの決意をここに宣言する。今、議員たるのその原点に帰る。

中略

我々が受ける報酬は、町民が汗を流してかせいだ税金であることを忘れてはならない。

中略

この問題に真正面から取り組むことは、決して地方自治を卑しめるものではない。むしろ地方自治の本来の姿を体現するもので、全国の地方自治体に範を垂れることになると確信している。「合併しない宣言」を決議した矢祭町議会だからこそ、陋習に凝り固まった堅固な壁に風穴を開けることができる自負を持っている。今回の我々の決断が郷土を愛する全国の人たちに全的に歓迎されるに違いないと確信をもっている。

今、我々矢祭町議は宣言する。町民とともに立たん。 』

なんてカッコイイ決意宣言なのだろう。

矢祭町公式サイト

http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/

なにかと「圧力」もあるようですが、

一人一人の人と人が信頼し合って、ほんまに長い付き合いを育んでゆこうとしてるのがわかります。

http://www.news.janjan.jp/column/0503/0503264988/1.php

以下記事から

『根本町長は「総務省の合併はありがたかった。あれがなければ、みんな、きっと、のんびりしていたよ。ほんとうの町づくりができるようになったのは、宣言からですよ。家貧しくして孝子あらわる。おカネなんかない方が、よほど自立の気持ちが起きるのです」という。

「小さいからこそ輝く」とは、このことだろう。そこには、町民の意思が目に見える政治がある。大きな自治体にこんなことは起こりようがない。絶滅危惧種のような町長が、そこにいる。』

矢祭町東舘「もったいない図書館」について。全国の人が本を送ってます。

http://mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000120703190002

以下サイトから

「町職員が減る中で、町民にその姿勢があれば町づくりの将来に不安はありません。この図書館だって、町民が要望し、きちんと町が応えてくれました。寄贈された図書の整理や分類も、町民が中心で担ってきたんですから。りっぱな町づくりです」

「『合併しない宣言』以降、全国からの行政視察が多い町ですから、この図書館にも立ち寄っていきます。図書館を見れば、その町の姿が分かる。これからも町の顔として頑張っていきたいと思います」

寄贈図書を募集している図書館の紹介

町民憲章

一、 矢祭町民は

自然を愛し、赤松のような豊かな緑を守ります。

一、 矢祭町民は

自由を重んじ、つつじのような誠実さで尽くします。

一、 矢祭町民は

平和を尊び、山鳩のような謙虚さを培います。

町の人々は「赤松のようであればよいのだし、つつじのようであればよいのだし、山鳩のようであればよい」のだ。実にすてきだと思う。美しい詩のような闘いだ。

「絶滅危惧種のような町長」と文中にある。

先日お話しを聴いた鷹匠さんのことを思い出した。レッドデータのような人の話を伺うとき、真実が見えるような気がします。守るべくは法なのか人なのか。

大地や自然の側に真摯に立っている人々の勘どころの方が、法よりも的を射ていて鋭いような気がします。

現在の町長は 古張 允さん。

このような町がもっと増えればいいと思います。

写真は、矢祭町のサイトから勝手に添付

四十八滝が連続する滝川渓谷

矢祭山の桜

秋

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

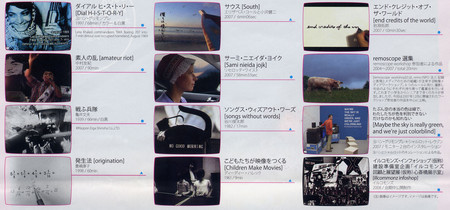

新年最初に観た展覧会。について。

添付画像はチラシから。

映像の持つ力について考えさせられました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

『ビデオ・ランデブー/ 映像の現在』

大阪市立近代美術館(仮称)心斎橋展示室にて 1月10日~20日

映像のさまざまな可能性を提示する展覧会。

11人の映像作品とワークショップ参加者の作品多数。

ワークショップ、トーク。など。

1月11日

会場に並べられてるモニター映像作品を次々に観る。

エリザベス・コール+小沢健二の作品「サウス」(2007。6分6秒)。消去されては成らない記憶、忘れないこと憶えていることの大切さ。エリザベス・コールの美しい映像に小沢健二の言葉がこつこつと重なる。

谷川俊太郎作品「モーツァルト・モーツァルト!」の奏者は高橋悠治。

イルコモンズさんの手によるインフォショップが会場に創られている。常に更新され期間中ずっと創り続けられている。インフォショップというのはアナーキストらが情報などを持ち寄り交換する空間。関連書籍、DVD、絵本などが並ぶ。その他、コラージュ、立体作品、映像。回顧展と融合した時間が流れる。

18時~イルコモンズ(小田マサノリ)・レクチャー

横浜トリエンナーレ参画以降、現代美術家を自ら廃業、アクティビストと成る。

まず「アーティスト・イン・レジスタンス アナーキスト・イン・レジデンス」というメッセージペーパーが配布される。正に言い得て妙。これはイルコモンズさんによるコラージュ当日作品。

アナーキストはテロリストでは無くアクティヴィストであるということから始まり、

マイケル・ムーア「ザ・ビッグワン」の映像を10分程度流し、ナイキ、スターバックス、アディダスなどグローバリゼーションのもたらす影響について語られる。バナナ農園の状況とWTOの関係についてなど。

別件用事があったのでこの時点で退場。

その後ドラムサークルワークショップが開催されたのだが。

せっかく創ったインフォショップが会期終了と共に姿を消すのは惜しい気もするが、今後さまざまな場所で立ち上がることだろう。

1月12日 「Dial H-I-S-T-O-R-Y」1997ヨハン・グリモンプレ監督作品を観る。

既在のニュース映像などをサンプリング・リミックスした作品。ハイジャック、旅客機撃墜などの歴史、9.11を予言した映画と言われている。選曲と映像のバランスがよりメッセージを高めている。歴史の授業もこのようなテンポならば、もっと一生懸命勉強したかもしれないと思った。

コピーライト(著作権)についての監督インタビューが興味深い。コピーライトをクリアすることによって、より多くの人に観て貰うことが可能になる。 また、この映画は、映像を繋ぎ合わせることによってマス・イメージをまったく違う意味に変えることに成功している。(参考C/P、2004.03。粉川哲夫)

1月13日 「戦ふ兵隊」1939亀井文夫監督作品を観る。

漢口攻略作戦に参加する部隊に従軍撮影。何もつくられた感じがしないのに美しい芸術映画と成っているように思った。冷静で温かい視線。「反戦」などとは一言も言わないが、人情に語りかける映像に成っているように思う。フィルムの摩耗のせいか言葉が聴き取れないのが残念。

「Dial H-I-S-T-O-R-Y」をもう一度観る。

19時00からの粉川哲夫さんのトークには興味があったが打ち合わせがあり参加できず。

14日の谷川俊太郎氏公開インタビューへも行けず。行った人から聞いたが、谷川さんが寺山修二さんとビデオ映像相互交換を繰り返していたらしく、どういうものなのか観たいと思った。

15日(火)「素人の乱」2007中村友紀監督作品を見に行く。観た友人から「おもしろいから」と勧められたので。

映画は若者たちがPSE法案に反対するところから始まる。高円寺界隈に続々と誕生する素人の乱という店舗。情熱の連帯。五号店長世田谷選挙に立候補して合法的に駅前に集う。価値在る1000票の獲得。人は純度の高い熱に動く。活き活きしていて楽しそう。やっていておもしろいだろうなと思う。あれやこれやと工夫実践して共通体験記憶を持てることは幸せに思う。淀まず止まらない生きた伝説、忘れ得ないクリスマス抵抗のさんま焼き。映画にはイルコモンズさんも登場。

展覧会後半には、イルコモンズさんのレートショーも開催された様子。

もりだくさんの展覧会。

関西の知りあいのアーティストたちにも、好評の展覧会でした。

Dial H-I-S-T-O-R-Y

http://www.imageforum.co.jp/dial/index.html

亀井文夫

1928年 画家を目指しソビエトへ渡る。途中ウラジオストックの映画館で見た「上海ドキュメント」というドキュメンタリーに衝撃を受け、映画を志す。

1939年「戦ふ兵隊」を陸軍省の依頼で製作。

これは『疲れた兵隊』だ、との陸軍省の見解により上映禁止。

1940年 信濃三部作の一つ「小林一茶」(文部省非認定)を発表。全国上映大ヒットとなる。

1941年 治安維持法違反の容疑で逮捕、投獄。

1955年 時のアメリカ大統領ケネデイは「生きていてよかった」を見て感激、アメリカへの招待状を送って きたが、日本政府はビザの発給を拒否した。

1972年 「ギャラリー東洋人」を開業。骨董屋主人に収まる

1986年 畢生の大作「トリ・ムシ・サカナの子守歌」を世に送る。

構想4年、製作3年、病める現代の回生を願うダイイングメッセージを警世の声として他界。享年 78才

http://www.yidff.jp/2001/cat113/01c113.html

「素人の乱」

この展覧会の詳細は、以下

イルコモンズのふた